[“百名博士老区行”系列报道·走进延安]侧记:感受红色之旅(图文)

进入暑假后,我校等高校的百名博士生在研团委的组织下,到革命圣地延安开展志愿者活动,为老区人民做贡献。几所高校的博士们与老乡们同吃、同住、同劳动,深入社会,了解国情,学以致用。受到了生动的革命传统教育和爱国主义教育,活动取得了很好的效果。

7月6日晚,由我校25名博士组成的“博士团”从北京出发,奔赴延安。到达延安时,已是第二天下午4点。高高的宝塔山近在咫尺,显得格外高大。在这以后的几天时间里,同学们怀着对革命前辈的敬仰之情和服务“三农”的热情,走访志丹县、宜川县、吴起县、安寨县、延长县、洛川县及延安的革命遗址。

延安精神永放光芒

在延安做调研的一周时间里,博士们从延安的土窑洞、枣园的灯光、南泥湾大生产运动的展室中,寻找延安精神形成的轨迹。望着远处的宝塔山和绵绵的延河,同学们的心灵受到了一次净化。

延安本是一块平凡的黄土地,是中国共产党人改写了延安的历史。从1935年10月,中央红军长征到达陕北,1937年1月,中共中央进驻延安,到1948年3月,中共中央东渡黄河撤离陕北,党中央和毛主席等老一辈革命家在延安生活战斗了13个春秋,延安成为了中国革命的指导中心和战略总后方、总策源地。

在延安,以毛泽东为首的中国共产党人成功地把马列主义的普遍真理与中国革命的实践相结合,制定了新民主主义革命的总路线,培育了以实事求是的思想路线,全心全意为人民服务的根本宗旨,自力更生、艰苦奋斗的创业精神为特征的延安精神。

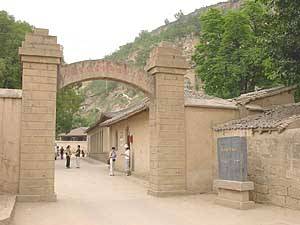

在位于延安城西北2.5公里处的杨家岭,座落着著名的中央大礼堂,这座可容纳千人的建筑是苏维埃政府在财力极其困难的时候拨款修建的。1945年,党的第七次全国代表大会在这里召开,会议总结了党领导民主革命20多年的历史经验,其中心任务便是动员全党领导全国人民最后打败日本帝国主义,建立独立、民主、统一、富强的新中国,大会的声音从这里传遍了全国。时隔60年后,同学们站在这里,依然能感受到当时庄严热烈的会场气氛。大厅主席台上方悬挂着毛泽东、朱德同志的画像,两边的党旗依然鲜艳夺目,默默诉说着那段改变中国时局的重要历史。在毛主席旧居院外的小石桌旁,毛主席会见了美国记者安娜·路易斯·斯特朗,提出了“一切反动派都是纸老虎”的著名论断。还是在这个旧居,毛主席写出了著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》等文章。

王家坪毛泽东旧居前的石桌、石凳也给同学们留下了深刻的印象,毛泽东同从苏联学习归来的大儿子毛岸英谈话的照片,就是在这里拍摄的。时任中华苏维埃政府主席的毛泽东并没有利用手中的权利给儿子谋职,而是让其上了“劳动大学”。岁月荏苒,大柳树和小石桌便是主席高风亮节的生活佐证。

作为延安的标志,坐落在黄土高坡上古老而平凡的宝塔,在当年到底是用了何种魔力,将祖国成千上万的热血青年召唤到它的身边,并为之奋斗不息。当同学们参观了遍布延安的革命遗址,并将此与毛泽东以及他的战友们同中国命运共存亡的革命实践相联系时,也就找到了答案,那便是一种革命的激情和动力。

来自农学院的一位05级博士在参观后激动地说:“延安是珍贵的精神宝库。在这里使我们真正懂得了共产党的伟大,使我们坚信在党的领导下,只要继续坚持和发扬延安精神,就一定能把我们的国家建设成现代化强国。”

农大精神再续新篇

36年前,在极左路线的迫害下,农大遭遇了一段苦难时期,被下放到陕西省甘泉县一个叫做清泉沟的大山沟里。校史云:“(教职工、家属)被安排在沿洛川、甘泉县至延安的公路一带绵延百里的许多村庄里,租借农民房屋和窑洞暂栖身。”

“清泉沟”是一条四、五十里长的窄山沟,宽不过二、三里,窄不足—里。交通、水、电极为困难,在这种环境条件下,农大广大教职工发扬延安精神,自力更生,艰苦奋斗,“边治窝,边治坡”,自己动手建校,烧砖建窑洞,垦荒种地,克服生活上的种种困难,仍坚持教学和科研工作。大批教师组成教学小分队到农村蹲点,他们克服重重困难创造条件开展工作。其间,我校在延安地区举办了各种内容的短期科学种田学习班和专题学习班,共34期,参加学习的有886人。这些短期培训班,对普及农业技术,推动当地农业生产起了一定的积极作用。

在延安新闻博物馆“延安时期的新华通讯社”展板前,记者看到一张熟悉的面孔——中国共产党最早从事农民运动和土地革命的领导人之一,也是原北京农业大学校长、党委书记王观澜的照片。王观澜历任中央苏区县委书记,闽粤赣军区政治部组织部长、宣传部长。筹备并主编苏维埃临时中央政府的机关报《红色中华》。在毛泽东直接领导下,参与制定土地革命的具体政策,对于苏区农民运动的深入、红军的扩大、农业生产互助运动的发展和革命根据地的建设,作出了贡献。1949年后,王观澜历任中央政策研究室副主任,农业部党组书记、副部长,中央农村工作部副部长等职。王观澜在任农大党委书记、校长期间为发展农业生产,培养农业科技人才作出了积极贡献。

今天,作为新一代农大人,以党和政府高度重视“三农”问题为契机,与南京农业大学、西北农林科技大学、华中农业大学四所农业院校共同开展“百名博士延安行——暑期社会实践活动”,旨在对陕西延安地区“三农”问题展开较为深入的宣传与调查,以了解其现实发展情况和存在问题,进一步提出解决对策,同时也为农业院校的学子们认识国情、了解社会、滋养学术根基提供一次难得的机会。

“百名博士延安行”博士生克服基层困难,将自己的所学知识与基层工作相结合起来,为基层“三农”问题的解决做出自己的贡献。他们将自己在课堂中学习到的知识运用到生产实践中去,为基层“三农”问题的解决贡献自己的光和热。

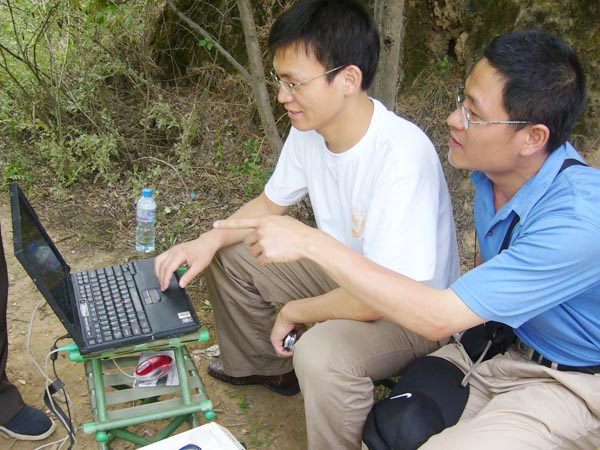

本次“百名博士延安行”博士生社会实践活动是继“百名博士江西行”之后举办的又一重大活动。05级博士杨相东是第二次参加暑期实践活动,他说,举行这种活动给同学们提供了融入社会的机会。有些博士还专门制定了调查问卷,以便深入了解延安农村发展状况;研究当地农村发展中存在的问题;为推动延安 “新农村”建设和老区农村经济发展提出建议。博士生们还特组织进行农户基本经营状况调查;农民收入调查;土地经营状况调查;农产品价格、农业补贴及税费改革等。

“这次活动给了我们一个实践的平台,有利于我们将理论知识与生产实践相结合。农民提出的一些问题我们无法立即解决,但是经过调研,我们对当地有了进一步的了解,回到学校,我们会利用学校丰富的资源继续帮助他们。对我们来说,服务‘三农’,是一个长期的过程。” 农业工程05级博士肖志锋告诉记者。博士们在服务“三农”的同时也不忘提高自身的素质,食品科学专业05级博士朱运平谈到,这次活动是一个学习的过程,当地的农民,其他三所农业院校的学生,都是我们的老师,在交流中每个人都有所收获。

博士们纷纷表示,通过这种活动,既锻炼了自己,也为农民解决了实际问题。作为农大人,要不忘农大的优良传统,今后要继续利用所学知识为“三农”服务。